着付けが大変・重い・疲れる等のマイナスイメージがある着物ですが、実は数え切れないほどの魅力があります。

そこで本記事では、着物の魅力について深掘りしていきます。記事を通して、着物の魅力に気付いていただければ幸いです。

着物の魅力とは?

着物の魅力はたくさんあります。今回は、特に代表的な4点を紹介します。

- 季節を楽しめる

- 職人の技術やこだわりを肌で感じられる

- 長く着ることができる

- 所作が美しくなる

それぞれ詳しく説明します。

季節を楽しめる

着物には数え切れないほど多くの柄があります。四季を表した柄も多く、季節ごとに着分けてコーディネートを楽しめる点が着物の魅力です。

- 春:桜、桃、菜の花、撫子、鯉のぼり(こどもの日)…など

- 夏:あじさい、朝顔、蓮、百合、睡蓮、花火、風鈴、うちわ…など

- 秋:紅葉、山茶花、秋桜、萩、稲穂、月・うさぎ(十五夜)…など

- 冬:椿、水仙、梅、松、菊、雪、羽子板(正月)…など

柄を選ぶことで、日本の四季をより強く実感できるようになるでしょう。

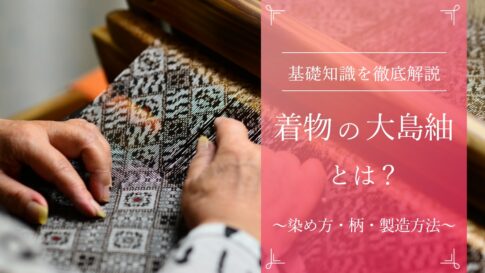

職人の技術やこだわりを肌で感じられる

着物は、生地の織り方・染め方・仕立て方のどれをとっても職人技が詰め込まれています。

同じ種類の着物でも、作者や生産地・制作方法によってまったく異なるものが完成するのです。

着物だけでなく、帯や小物も同様です。制作過程や技術が違えば、完成品の見た目や質感・使用感なども全く異なります。

職人の技術やこだわりを肌で感じられるのは、着物が持つ大きな魅力です。

長く着ることができる

祖母・母・子と三世代に渡って着物を受け継いでいる方もいるのではないでしょうか。このように、着物は長く着ることができます。生地が丈夫で傷みづらく、万が一傷んでも修繕が可能だからです。

また、着物は体型が変わっても着付け方次第で同じものを着られるため、背格好が変わっても長く着続けられます。

さらに、着物は洋服と比べると流行廃りがあまりなく、落ち着いた柄を選べば年齢・時代問わずに着られる点も長持ちする要因の一つです。

所作が美しくなる

着物を着ると姿勢が正されるため、猫背やガニ股などの癖を直せます。

歩幅を小さくして歩いたり、手を挙げる際に袖口を押さえたりと、一つ一つの所作も美しくなります。「着崩れしないように」「着物を汚さないように」と気をつけるだけで自分の動きを気にするようになるのです。

また、着物着用時の所作や立ち振る舞いにはある程度のマナーやルールがあります。マナーやルールを学び、実践することで美しい所作を身につけることも可能です。

着物の種類

着物は主に11種類に分けられます。種類別に着用シーンをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

| 結婚式 | 不祝儀 | 卒業式・入学式 | 七五三 | お宮参り | 観劇・お食事会 | 同窓会 | 夏祭り | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 打掛 | ◎ | – | – | – | – | – | – | – |

| 黒紋付 | – | ◎ | – | – | – | – | – | – |

| 振袖 | ◎ | – | 〇 | – | – | – | – | – |

| 黒留袖 | ◎ | – | – | – | – | – | – | – |

| 色留袖 | ◎ | – | 〇 | – | – | – | – | – |

| 訪問着 | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | – |

| 付け下げ | △ | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | – |

| 色無地 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | – |

| 小紋 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – |

| 紬 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – |

| 浴衣 | – | – | – | – | – | – | – | ◎ |

各着物の特徴について、簡単に説明します。

打掛(うちかけ)

打掛は結婚式で花嫁が着る着物です。全身が白一色で仕立てられている白無垢は、誰しも見たことがあるのではないでしょうか。

白無垢以外にも、明るい色・模様をした色打掛という着物があります。

黒紋付(くろもんつき)

黒紋付は不祝儀の際に着用します。黒一色で仕立てられており、背中・両後ろ袖・両胸に一つずつ紋が入っています。模様はありません。

振袖(ふりそで)

振袖は未婚女性の第一礼装です。成人式で着た経験がある方も多いのではないでしょうか。卒業式や入学式で、袴と合わせて着用することも多いです。

成人式で着る中振袖は、結婚式のゲストとして呼ばれた際にも着ていくことができます。

中振袖よりも袖の長い大振袖は、結婚式の花嫁衣装としても使われます。

黒留袖(くろとめそで)

黒留袖は既婚女性の第一礼装です。新郎新婦の母親や仲人の方が、結婚式に参列する際に着用します。それ以外で着ることはほとんどありません。

真っ黒な生地に鮮やかな絵羽模様が入っている点が特徴です。また、黒留袖には背中・両後ろ袖・両胸に一つずつ紋が入っています。

色留袖(いろとめそで)

生地が黒色以外の留袖を、色留袖と呼びます。

五つ紋や三つ紋が入った色留袖は、新郎新婦の姉妹が結婚式に着ていけます。一つ紋の色留袖は準礼装にあたり、子供の入学式や卒業式で着用可能です。

訪問着(ほうもんぎ)

訪問着は、襟や袖をまたがって柄が続いている着物です。準礼装ですが、結婚式やお宮参りなどのフォーマルな場面だけでなく、観劇やお食事会などのカジュアルな場面にも着ていけます。同窓会・祝賀会といったセミフォーマルな場面にも適しています。

付け下げ(つけさげ)

付け下げは、格が高い袋帯を締めると準礼装に、格が低い名古屋帯を締めると略礼装になります。

準礼装としての付け下げは卒業式や入学式・お宮参りなどの格式高いシーンにふさわしいです。略礼装としての付け下げは、観劇やお食事会などの格式張らないシーンに合います。

左肩に、衿や袖の縫い目を跨がないワンポイントの柄が入っている点が特徴です。

色無地(いろむじ)

色無地は、付け下げ同様、締める帯によって着物の格自体が変化します。また、地紋の有無でも格が変わります。

特徴は、柄が入っていない点と、白い生地を黒色以外の一色で染め上げている点の2つです。

小紋(こもん)

小紋は外出着です。友人とのお食事会や観劇・気軽な同窓会などに向いています。

生地全体に柄が入っている点が特徴です。柄の種類が豊富なので、さまざまなコーディネートを楽しめます。

紬(つむぎ)

紬は、外出着もしくは街着です。普段着だと考えて問題ありません。

紬糸を使って作られているため、生地が丈夫で軽くなっています。

重要無形文化財に指定されている種類もありますが、価値の高いものでも格が上がるわけではないので注意が必要です。

浴衣(ゆかた)

浴衣は、着物の中で最も格が低いです。

現代では、夏祭りや花火大会に着ていく服装として知られていますが、かつては湯上り着や寝巻きとして常用されていました。今でも、家着やパジャマとして浴衣を着る方は少なくありません。

着物の魅力を発揮できる場面

着物の魅力を存分に発揮できる場面を、3つピックアップして紹介します。

- 結婚式

- 成人式

- 卒業式

順番に詳しく見ていきましょう。

結婚式

結婚式では、参加する立場によって異なる着物を楽しめます。

- 花嫁:白無垢・色打掛

- 新郎新婦の母・仲人:黒留袖

- 新郎新婦の姉妹:色留袖

- 親族:訪問着(紋付き)

- 友人:同僚:訪問着

特に友人や同僚などのゲストとして参加した場合、色や柄を自由に選んでコーディネートできるので、着物の魅力を十分に発揮できます。

夫婦円満のシンボルである鶴柄や、繁栄・発展を表す扇柄、永遠の幸せを象徴する花丸文(はなまるもん)の柄を選べば、新郎新婦へのお祝いの気持ちをめいっぱい表せます。

帯や小物のデザインも好きなように選べるので、あなたらしい着こなしを楽しめますよ。

成人式

成人式は一生に一度しかない貴重なイベントです。着物を着て参加する方も多いのではないでしょうか。

振袖を結婚式で着る場合、ある程度のマナーやルールを守る必要があります。しかし、成人式ではそこまでマナーやルールが重要視されません。好きな色や柄・デザインの振袖を選んで、あなたらしさを表現することができます。

成人式を通して魅力に気付き、着物の世界に興味を持つ方も多いです。

卒業式

卒業式は、振袖に袴を合わせるスタイルが主流です。

成人式同様、一般的なマナーやルールがそこまで重要視されていないので、好きなコーディネートを楽しめます。袴にブーツを合わせて大正ロマンな雰囲気に仕上げる方も多いです。

色や柄に想いを込めて、お気に入りの格好で卒業式を迎えましょう。

普段着で着物を着るのもおすすめ

結婚式や成人式・卒業式だけでなく、普段着で着物を着るのもおすすめです。

着物には体が冷えづらい・体型をカバーできる等の、洋服にはないメリットがあります。また、他人と服装が被りづらいためファッションの差別化にもなります。

ストックとして一着だけでも持っておくとコーディネートの幅が広がりますよ。

着物の魅力を勉強したいなら…

着物の魅力をもっと知りたい方は、以下の方法で勉強するのがおすすめです。

- 資格を取る

- 着付け教室に通う

それぞれ詳しく説明します。

資格を取る

着物には「着付け技能士」という国家資格があります。着物や帯の名称や格・歴史などを回答する学科試験と、着付けを時間内に完成させる実技試験の2つをクリアする必要があります。

詳しくは「着付けの資格って何?着付け教室ではどんな資格が取れる?」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

また「きもの文化検定」という検定もあります。試験では着物に関する基礎~応用の知識が問われますが、出題範囲が明示されているため対策しやすいです。検定の詳細については「着物の検定「きもの文化検定」をご紹介。~勉強法・合格率など~」の記事をご参照ください。

着付け教室に通う

着付け教室に通うと、実技を通して着物の魅力を学べます。自分で着物を着られるようになるので、コーディネートの楽しさも一段と増すでしょう。

着物を着てお出かけするイベントがあったり、卒業時には発表会があったりと、学んだ着付けスキルを発揮する場面も多く、楽しみながら学習を進められます。

カリキュラムを完遂すると、着付け教室が提供する民間資格も取得できます。

まとめ

本記事では、着物の魅力について詳しく紹介しました。どんな場面にどんな着物を着ていきたいか、なんとなくイメージできたでしょうか。

着物には、着てみないと分からない魅力がたくさん潜んでいます。本記事を通して着物に興味を持った方は、ぜひ一度着る機会を作ってみてください。